Cet article fait partie de la série Pleins feux sur le Triple lien de Coopération Canada

En 2020, Développement et Paix – Caritas Canada, en partenariat avec Trócaire, a lancé un projet de trois ans pour soutenir les communautés vulnérables, en particulier les femmes dans les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et les communautés d’accueil. Le projet, intitulé « Améliorer la sécurité alimentaire des personnes déplacées vulnérables et des communautés d’accueil », vise à mettre en place des systèmes alimentaires durables grâce à l’agroécologie. Il s’est concentré sur l’autonomisation des femmes en les équipant d’intrants agricoles, y compris l’accès à la terre, et en promouvant des moyens de subsistance alternatifs résilients, ainsi qu’une gestion communautaire des ressources naturelles. Plus de 2 118 personnes (1 066 femmes et 1 052 hommes) du district de Luuq, dans la région de Gedo, dans le sud de la Somalie, ont bénéficié de cette intervention.

Project beneficiary harvesting on a farm provided to her to farm. Photo: CeRID

Fadhumo, 32 ans, mère de huit enfants, a reçu une formation agricole basée sur des pratiques agricoles durables, des semences, des outils agricoles et un lopin de terre à cultiver. En moyenne, Fadumo a gagné un revenu de 300 USD après chaque récolte, ce qui lui a permis de payer 16 USD par mois de frais de scolarité pour ses quatre fils qui fréquentent une madrasa locale, et de s’occuper de 14 membres de sa famille élargie. Elle a économisé suffisamment d’argent pour obtenir un prêt et ouvrir un magasin. Les groupes d’épargne ont également amélioré la confiance des femmes, leur engagement dans la prise de décision et la construction d’un réseau social sur lequel elles peuvent compter.

La Somalie, une nation fragile, a connu des conflits prolongés, des problèmes climatiques tels que des sécheresses et des inondations, l’insécurité alimentaire, des conflits entre clans et un accès limité aux services essentiels. À la mi-2023, plus de 1,4 million de Somalien-ne-s avaient été déplacés à l’intérieur du pays en raison de ces facteurs, et plus de 8,25 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire d’urgence. En outre, plus de 3,7 millions de personnes en Somalie sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

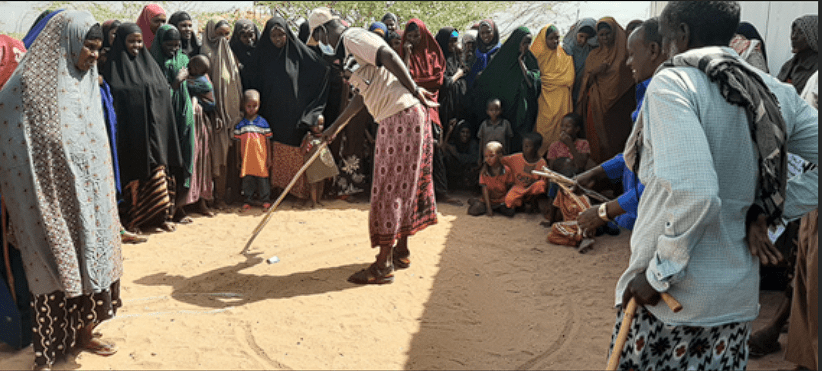

A-three-day old group of the newly IDP at the Kahare camp; they had hopes of receiving humanitarian assistance. Photo: Trócaire

Ce nombre devrait atteindre 4,3 millions de personnes entre octobre et décembre 2023, dont 1,5 million d’enfants mal nourris, 330 630 d’entre eux étant sévèrement mal nourris d’août 2023 à juillet. L’insécurité et les affrontements entre clans perturbent la paix, le développement économique, l’accès aux services de base et le bien-être psychosocial. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et les groupes minoritaires sont touché-e-s de manière disproportionnée. Le manque de moyens de subsistance a compromis la consommation alimentaire des ménages, obligeant ces populations à quitter leur domicile pour s’installer dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays, à plus de 20 km de là, à la recherche de besoins et de services de base.

“Les bruits forts des tirs ont été profondément traumatisants ; certains de nos voisin-e-s ont perdu des membres de leur famille. Nos terres ont été confisquées. Nous avons été submergé-e-s par la peur et n’avions plus aucun moyen pour survivre. Nous avons donc rassemblé tout ce que nous pouvions et quitté notre maison, où nous vivions depuis plus de dix ans, pour nous rendre à Dollow. Après un voyage de douze jours sur une charrette tirée par un âne, nous sommes arrivé-e-s à bon port. Dès notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueilli-e-s par les responsables du camp, qui nous ont fourni un abri , » raconte Hawa.

Hawa et sa famille font partie des nombreuses personnes qui ont dû s’installer à Gedo à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre après que leurs moyens de subsistance ont été perturbés par un conflit entre groupes. Dans ce contexte, l’approche du triple lien est essentielle pour lutter contre les inégalités systémiques. Cette approche permet non seulement de faire le lien entre l’aide à court terme et le progrès social durable, mais aussi de favoriser des environnements pacifiques, permettant la pleine réalisation des droits de la personne.

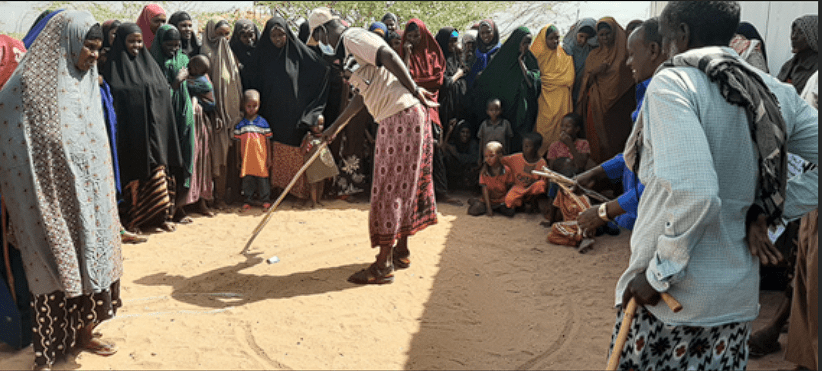

A community member from Boyle community participating in the DRR mapping exercise in Luuq District. Photo: CeRID

Trócaire utilise une approche sensible aux conflits qui s’engage avec les communautés pour un retour d’information et un partage d’informations sur les interventions locales. Ses programmes sont intégrés non seulement d’un point de vue thématique, mais ils ciblent aussi conjointement les communautés d’accueil et les personnes déplacées afin de promouvoir la cohésion sociale. Trócaire travaille avec les communautés pour établir des comités qui jouent un rôle essentiel dans la résolution des conflits. Par exemple, dans le cadre du programme de résilience, les agriculteur-trice-s ont créé des comités pour les aider à gérer la ferme et à résoudre les conflits. Collectivement, ils et elles ont établi des règles et des plans pour la ferme, par exemple en établissant des calendriers d’arrosage pour chaque groupe ainsi que des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces directives. Cela a permis de définir clairement les attentes de chaque agriculteur-trice, de partager équitablement les ressources et d’assurer le bon fonctionnement de l’exploitation commune. Parallèlement, les comités de gestion de l’eau, les comités d’éducation communautaire et les comités de santé villageois ont joué un rôle actif dans la résolution des conflits liés aux ressources. Par exemple, les comités de gestion de l’eau, dirigés et formés localement, supervisent la gestion des ressources en eau limitées en veillant à ce que les systèmes d’eau locaux soient fonctionnels et en promouvant un accès durable et équitable à l’eau. Ces comités ont coexisté et se sont soutenus mutuellement, la gestion des ressources en eau par le comité de gestion de l’eau étant soutenue par les efforts de la Commission électorale centrale (CEC) pour s’engager auprès des communautés locales et des personnes déplacées afin de collecter des fonds pour le développement de l’école.

Trócaire a soutenu la formation d’autres comités communautaires (appelés « champions de la paix communautaires »), notamment des comités de gestion des ressources naturelles et de réduction des risques de catastrophe. Ces comités travaillent à la promotion de la coexistence pacifique au sein de leurs communautés, à la réduction des risques de catastrophes et à la gestion des ressources naturelles pour protéger l’environnement, à l’exploitation durable des ressources et à la réduction des chocs et des conflits liés au climat. Les membres des comités sont issus des différentes couches socio-économiques de la communauté et ont reçu une formation. À leur tour, ces personnes représentent les voix de la communauté qu’elles servent, identifiant les priorités à travers des consultations qui sont en partie soutenues par Trócaire.

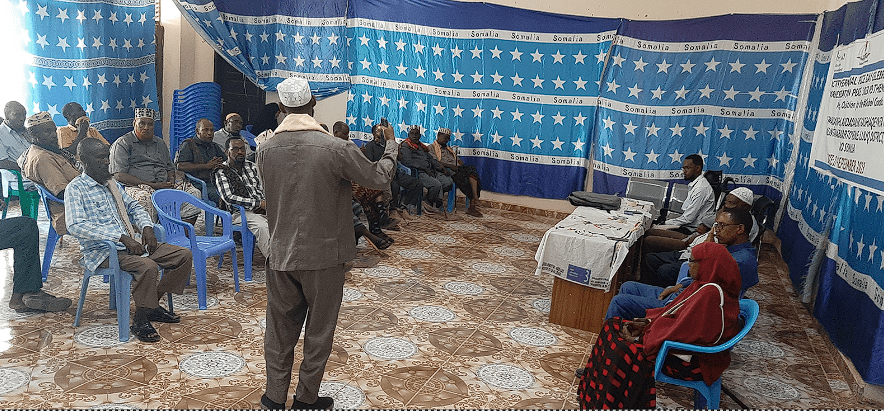

Ces comités collaborent étroitement avec les membres de la communauté, les institutions et les dirigeants locaux qui reconnaissent pleinement leur présence et leur travail en faveur d’une coexistence pacifique. Ils travaillent au sein de leurs communautés respectives et sont le premier point de contact en cas de conflit. Par exemple, lors de la phase de négociation entre les parties en conflit, une délégation d’anciens de la communauté et de dirigeants locaux est convoquée.

Les ancien-ne-s ont non seulement reconnu mais aussi salué les efforts déployés pour promouvoir la paix. À la suite d’une séance de sensibilisation, les leaders de la communauté ont exprimé leurs sentiments, soulignant l’importance primordiale de la paix.

“Sans la paix, rien ne peut être réalisé, les forgerons ne peuvent forger des métaux, les gens n’osent pas allumer de feu de peur d’être attaqués, l’accès aux sources d’eau devient impossible et la vie elle-même devient instable,” a fait remarquer un des leaders.

Un autre a ajouté : “En période de violence, aucun fils ne naît, mais nous perdons beaucoup d’hommes jeunes et productifs .”

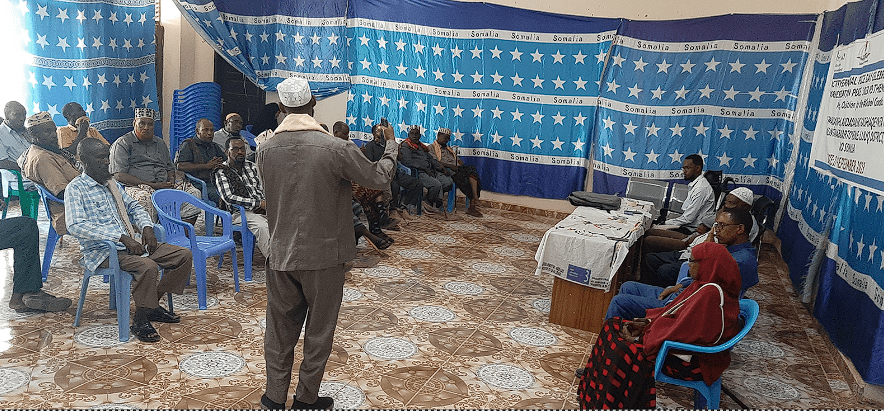

A peace building session in Gedo; aimed to sensitize community leaders on the importance of fostering peace. Photo: Mohamed, Trócaire

Trócaire reconnaît que les progrès réalisés grâce à la consolidation de la paix au niveau communautaire ne sont durables que s’ils s’appuient sur l’appropriation par la communauté. C’est pourquoi la collaboration et la coordination avec les institutions locales, les conseils de santé de district, les dirigeant-e-s des personnes déplacées, les autorités locales et les représentant-e-s du gouvernement sont au cœur de la conception des actions et des programmes de Trócaire. Ces collaborations permettent non seulement de gérer les conflits au sein des communautés, mais aussi de créer un environnement propice à la mise en œuvre du plan de développement humanitaire (HDP) et de veiller à ce que les communautés, qu’elles soient hôtes ou déplacées, puissent jouir d’un large éventail de droits.

Cet article a été co-écrit par Maurine Akinyi, responsable du soutien aux programmes, Trócaire Somalie et Dominique Godbout, responsable du programme humanitaire, Développement et Paix-Caritas Canada.