par Cooperation Canada | Fév 28, 2024 | Futurs, Nouvelles, Publications

Coopération Canada est fière d’annoncer le lancement de son Analyse du paysage mondial du secteur de la coopération internationale, un rapport de l‘Initiative futurs de la coopération mondiale financée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

S’appuyant sur une année de recherches approfondies et sur les points de vue d’expert-e-s, notre rapport offre une vue panoramique des défis, des tendances et des questions émergentes qui ont un impact sur la coopération internationale. Alors que nous sommes à l’aube d’un changement sans précédent, cette analyse offre un éclairage précieux sur les questions urgentes auxquelles est confrontée la communauté internationale. Des changements géopolitiques à la guerre économique, en passant par le changement climatique et la fracture numérique, ce rapport met en lumière les interconnexions entre les différents domaines et leurs implications pour les acteurs de la coopération internationale.

par Cooperation Canada | Fév 28, 2024 | Nouvelles, Politique

Cet article fait partie de la série Plein feu sur le Triple lien de Coopération Canada.

ACTED Canada, en tant que membre d’un réseau mondial, est dédiée à une approche unique connue sous le nom de Triple lien. Cette approche combine trois domaines critiques : l’aide humanitaire, les initiatives de développement et les efforts de construction de la paix. L’objectif est de créer des programmes durables et efficaces dans des environnements difficiles. L’engagement d’ACTED se reflète dans sa vision 3ZERO, qui vise à atteindre Zéro Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté. Cette vision souligne notre engagement en faveur d’un développement inclusif et durable et du maintien de la paix. En travaillant étroitement avec ses partenaires canadiens et internationaux, ACTED Canada joue un rôle important dans l’avancement de l’approche du Triple lien au niveau mondial.

Le rôle d’AGORA dans la mise en œuvre du Triple lien

AGORA, une stratégie développée par ACTED, est au cœur de la mise en œuvre efficace de l’approche du Triple lien. Il s’agit d’une méthode basée sur la zone qui se concentre sur l’intégration des connaissances et des besoins locaux dans la planification et l’exécution des programmes. Il s’agit d’identifier les zones locales, d’impliquer les membres de la communauté pour comprendre leurs besoins, puis de répondre à ces besoins d’une manière adaptée au contexte local. AGORA permet à ACTED de répondre efficacement aux crises humanitaires immédiates, de soutenir le développement à long terme et de contribuer à la consolidation de la paix dans des zones aux enjeux complexes.

Etude de cas : Développement rural durable en Afghanistan

En Afghanistan, la mise en œuvre d’AGORA dans le cadre du Triple Nexus a été déterminante pour la création de communautés durables et pacifiques. En se concentrant sur des zones locales connues sous le nom de « manteqas », le programme a intégré l’aide humanitaire aux efforts de développement et de consolidation de la paix. Par exemple, dans le cadre des projets d’amélioration de l’agriculture, AGORA a veillé à ce que les initiatives ne se limitent pas à l’insécurité alimentaire, mais contribuent également à la gestion des conflits liés aux ressources. Cette approche holistique était essentielle pour répondre aux besoins immédiats et renforcer la résilience à long terme.

Défis et enseignements tirés de la mise en œuvre du triple Nexus

Bien que très efficace, l’application d’une approche triple Nexus par l’intermédiaire d’AGORA en Afghanistan a mis en évidence plusieurs défis :

- Engagement inclusif : La participation de groupes divers et marginalisés à la prise de décision s’est avérée complexe, souvent en raison de barrières culturelles et sociétales. Cet aspect est amplifié lorsque l’on travaille dans les secteurs du développement, de l’aide humanitaire et de la paix.

- Équilibrer les besoins immédiats et à long terme : Il a été difficile de gérer efficacement les ressources pour répondre aux besoins humanitaires immédiats tout en se concentrant sur le développement à long terme et la consolidation de la paix.

- S’adapter aux situations de sécurité : L’évolution des scénarios de sécurité en Afghanistan a nécessité une adaptation constante des interventions.

Ces défis soulignent la nécessité de stratégies adaptables, sensibles au contexte et impliquant fortement la communauté pour une mise en œuvre efficace.

Implications plus larges d’une approche triple Nexus

Le succès du programme de développement rural durable en Afghanistan témoigne de l’efficacité d’une approche du Triple lien. Il montre comment des approches participatives et localisées peuvent permettre de relever des défis complexes englobant l’aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Cette étude de cas constitue un modèle pour l’application de stratégies similaires dans d’autres environnements complexes.

Conclusion

L’application de la méthodologie AGORA par ACTED Canada en Afghanistan est un excellent exemple du potentiel innovant et transformateur de l’approche du Triple lien. Leur travail va au-delà de la réponse aux besoins immédiats ; il pose les bases d’un avenir résilient, pacifique et durable. Cette approche peut servir de modèle aux efforts de développement intégrés dans le monde entier.

Cet article a été rédigé par Aaron Brown, agent de développement de projet, Acted Canada.

par Cooperation Canada | Fév 26, 2024 | Centre ARC, Coopération antiraciste, Nouvelles

Entretien avec Musu Taylor-Lewis, directrice générale de Food for the Hungry

1. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans le domaine de la coopération internationale et quels ont été les points forts de votre carrière ?

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu contribuer au développement économique. Ma famille est originaire de Sierra Leone et mes parents nous ont inculqué le sens de la responsabilité communautaire. Le fait d’avoir grandi dans différentes parties du monde m’a rendu très consciente de l’inégalité des chances dont bénéficient les gens en fonction de leur lieu de naissance et je n’ai jamais été à l’aise avec cette réalité.

Les rencontres avec des personnes dont j’avais écrit ou raconté l’histoire dans des rapports de projet sont des moments forts de ma carrière. C’est un rappel profond de notre responsabilité en tant que médiateur-trice-s de ces histoires, avec humilité et attention. Avoir été membre du comité consultatif inaugural pour l’élaboration d’un plan d’action contre le racisme pour le secteur canadien de la coopération internationale et avoir pu contribuer à la production d’un cadre pour le changement antiraciste. Je ne saurais décrire ce que j’ai ressenti lorsque le premier rapport a été achevé. Il représentait vraiment son nom en tant qu’engagement collectif en faveur du changement et mon cœur a chanté !

2. Quelles sont les expériences qui ont influencé votre carrière en tant que personne noire dans le secteur de la coopération internationale ?

L’histoire de ma tante Amina. La sœur de mon père n’a jamais eu la possibilité d’aller à l’école et lorsque je pense à la disparité de sa vie et de celle de ses frères et à la différence que cela continue de faire pour mes frères et sœurs et nos cousins, je reste consciente que l’inégalité affecte les générations. Il est donc très personnel pour moi de voir les disparités s’étendre aux niveaux national et international. Cela signifie que des communautés entières sont mises à l’écart, au détriment de nous tous-tes. L’humanité ne peut pas atteindre son plein potentiel tant que tant de personnes sont empêchées d’apporter les contributions dont elles sont capables, si on leur donne les bonnes opportunités.

3. Quels sont vos espoirs pour l’avenir et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de la coopération internationale ?

Je suis une idéaliste inconditionnelle. J’espère un avenir où chacun aura la possibilité de réaliser son plein potentiel. Un avenir où les services de santé, l’alimentation et l’éducation ne seront pas un luxe pour quiconque dans le monde, quel que soit l’endroit où il vit ou son niveau de richesse. Je dirais à celles et ceux qui entrent dans le secteur qu’il ne s’agit pas d’un travail de super-héros ou de super-héroïne, qu’il n’y a pas de formule magique pour le changement, qu’il s’agit d’un lent travail de collaboration pour ébranler les structures qui désavantagent les différents peuples. Vous ne pourrez peut-être pas changer le monde entier, mais vous pouvez effectuer un changement dans le monde, il suffit de trouver un coin et de commencer à tailler dans le vif, vous trouverez d’autres personnes sur qui vous appuyer. L’idéalisme doit être tempéré par le réalisme afin de ne pas s’épuiser ou perdre ses illusions.

par Cooperation Canada | Fév 15, 2024 | Centre ARC, Coopération antiraciste, Nouvelles

Entretien avec Carelle Mang-Benza, responsable des politiques à Coopération Canada

1. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans le domaine de la coopération internationale et quels ont été les points forts de votre carrière ?

Lorsque j’ai travaillé pour la première fois avec un donateur bilatéral, il y a de nombreuses années, j’étais plus intéressée par le sujet (la politique environnementale) que par le secteur de la coopération internationale. J’ai progressivement découvert, apprécié et critiqué le secteur, en passant de la coopération bilatérale à la coopération multilatérale.

Tout ce que je considère comme un point fort de ma carrière est lié aux expériences humaines vécues dans et avec les pays où les programmes sont mis en œuvre : cette conversation avec une adolescente victime d’abus sexuels dans un camp de personnes déplacées ; ce garçon de 10 ans qui a fait part des observations de sa grand-mère sur les variations climatiques au cours de sa vie ; cet agriculteur chevronné qui a trouvé l’audace de partager son expérience en matière de gestion des terres devant les experts en agriculture ; ce collègue de l’ONU dont le manque de financement du programme a été résolu par la communauté locale et ses parents de la diaspora ; et tant d’autres encore…

2. Quelles sont les expériences qui ont influencé votre carrière en tant que personne noire dans le secteur de la coopération internationale ?

Les expériences susmentionnées ont façonné mes opinions professionnelles en tant que personne. Elles ont probablement trouvé un écho en moi parce que, en tant que femme noire, je peux voir des comportements à caractère raciste, entendre des propos chargés de préjugés et ressentir lorsque des personnes affirment leur pouvoir d’une certaine manière. Je dois dire que j’ai été tout autant influencée (et irritée) par les comportements autodestructeurs et les propos autovictimisants.

3. Quels sont vos espoirs pour l’avenir et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de la coopération internationale ?

J’espère que le programme de transfert de pouvoir, souvent appelé localisation, prendra de l’ampleur et transformera les pratiques de la coopération internationale. Celles et ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur devraient être à l’aise non pas avec le présent du secteur, mais plutôt avec un avenir où le pouvoir et l’autorité seront répartis plus équitablement.

Carelle Mang-Benza

Responsable des politiques

par Cooperation Canada | Fév 15, 2024 | Futurs, Nouvelles

Il est de notoriété publique que le rythme des changements dans notre monde accélère rapidement, n’est-ce pas ? Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, et maintenant plus que jamais, les sphères environnementales, politiques, sociales, économiques et technologiques sont profondément interconnectées. Une crise qui éclate dans un coin du globe peut rapidement en affecter un autre, tissant un réseau complexe de problèmes interdépendants qui demandent notre attention immédiate. Dans un tel environnement dynamique, les organisations ne peuvent se permettre de simplement réagir, en particulier les organisations de la société civile (OSC), qui se retrouvent de plus en plus à la pointe du changement.

Pour rester efficaces et pertinents, les OSC doivent adopter une attitude proactive qui leur permet non seulement d’identifier les tendances émergentes, mais aussi d’en prévoir les répercussions et de s’adapter rapidement.

La prévoyance stratégique pourrait être la réponse. Elle offre une approche systématique pour explorer les développements futurs potentiels et leur impact sur la prise de décision actuelle. Dans ce billet, nous explorons pourquoi les OSC devraient adopter la prévoyance stratégique comme un outil crucial pour la planification stratégique et la prise de décision, en détaillant sept avantages clés de le faire.

Identifier les tendances émergentes et les moteurs du changement

La prévoyance stratégique implique de scruter attentivement l’horizon à la recherche de problèmes et de tendances émergents. À mesure que les OSC deviennent adeptes de l’identification, du suivi et de l’analyse de ces schémas naissants et des changements dans divers secteurs, elles renforcent leur capacité à adapter leurs stratégies et à rester en tête de leur jeu.

Développer un plaidoyer personnalisé

Une fois que les OSC anticipent les répercussions potentielles des tendances émergentes dans leurs domaines spécifiques d’intérêt, elles peuvent ajuster leurs stratégies de plaidoyer en conséquence. Elles sont également mieux placées pour s’engager dans un plaidoyer politique fondé sur des preuves, conduisant à la création de politiques plus durables et inclusives.

Formuler des réponses et des interventions flexibles

La capacité à formuler des réponses flexibles aux circonstances qui changent rapidement est une marque des OSC proactives. En envisageant préventivement des scénarios et des obstacles plausibles, ces organisations peuvent s’assurer que les ressources sont mobilisées de manière proactive et allouées efficacement pour relever de nouveaux défis.

S’engager dans l’innovation et l’expérimentation

Les OSC ne devraient pas hésiter à embrasser la nouveauté et l’expérimentation. La prévoyance stratégique équipe les OSC pour construire des scénarios alternatifs sur les changements futurs possibles et concevoir des stratégies prospectives pour faire avancer ou reformuler leurs objectifs dans une large gamme de circonstances possibles. Envisager l’avenir et explorer des solutions innovantes leur permet de tester des eaux inexplorées, de s’adapter à des situations changeantes et de provoquer un changement transformateur dans leurs domaines.

Renforcer la crédibilité et la confiance

En devenant des pionniers proactifs capables d’anticiper les défis et de concevoir des solutions innovantes, les OSC renforcent leur crédibilité et leur réputation auprès des parties prenantes, des bienfaiteurs et des bénéficiaires. Cette confiance accroît la crédibilité et la réputation de ces organisations.

Assurer une viabilité à long terme

La prévoyance stratégique aide à éviter les mauvaises décisions basées sur des hypothèses non remises en question sur l’avenir. La pratique de la prévoyance permet de repérer plus tôt de nouveaux défis, afin de ne pas être pris au dépourvu, et de percevoir un univers plus large d’opportunités positives. Les OSC sont mieux équipées pour renforcer leur endurance organisationnelle et leur viabilité à long terme en évaluant constamment la pertinence et l’efficacité de leurs stratégies et initiatives.

En conclusion, l’adoption de la prévoyance stratégique permet aux OSC de façonner de manière proactive l’avenir qu’elles envisagent, les positionnant comme des leaders dans la promotion du changement social, la promotion des droits de la personne et la résolution des défis complexes de notre époque. Ce faisant, les OSC doivent se souvenir que les problèmes d’aujourd’hui nécessitent une action collective et donc que des coalitions et des partenariats stratégiques entourant l’utilisation de la prévoyance seront nécessaires pour mutualiser les ressources, échanger des connaissances et contribuer à ouvrir la voie vers un monde plus équitable, durable et meilleur pour tous-tes.

Restez à l’écoute pour découvrir le parcours de Coopération Canada dans les eaux inexplorées de la prospective stratégique à travers l’Initiative futurs de la coopération mondiale en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

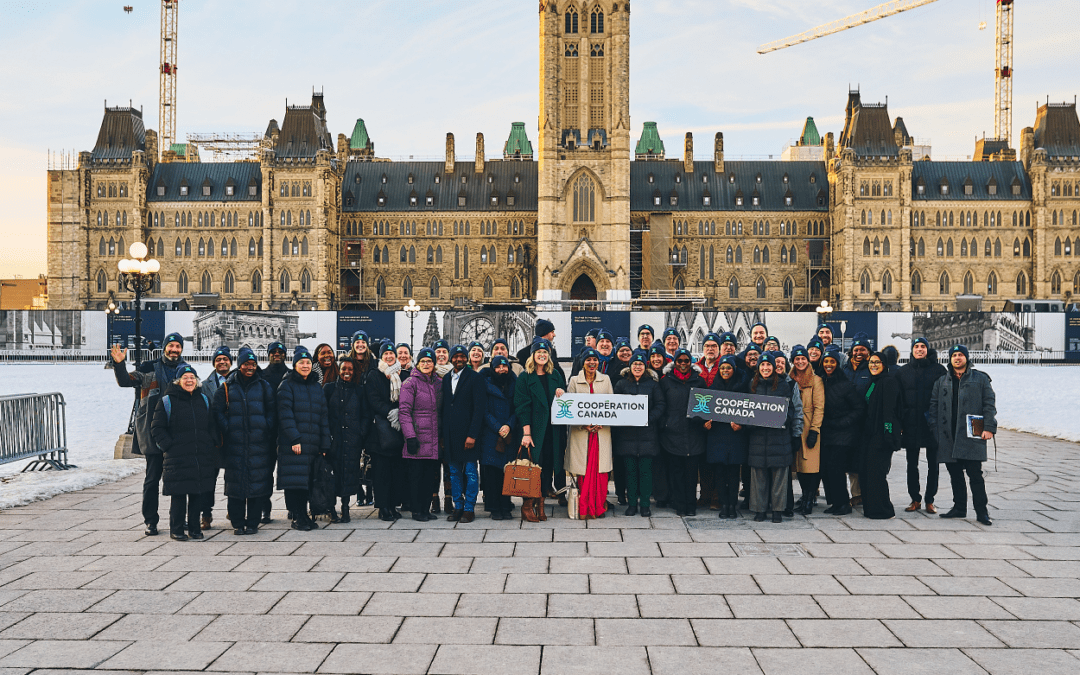

par Cooperation Canada | Fév 15, 2024 | Nouvelles, Semaine du développement international

Du 4 au 10 février, les Canadiens d’un océan à l’autre et du monde entier ont participé à la Semaine du développement international (SDI), un moment annuel pour célébrer les contributions du Canada à l’éradication de la pauvreté et à un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Coopération Canada n’a pas manqué l’occasion, et nous avons le sentiment d’avoir accompli beaucoup avec le soutien de nos partenaires et, surtout, de nos précieux membres.

Le 5 février, le Hub ARC a organisé une projection de Zo Reken, un film qui explore l’aide humanitaire en Haïti, le néocolonialisme et les promesses non tenues de la coopération internationale. La projection a été suivie d’une séance de questions-réponses, explorant les intersections entre la Semaine du développement international et les efforts de lutte contre le racisme au sein du secteur, en particulier pendant le Mois de l’histoire des personnes noires.

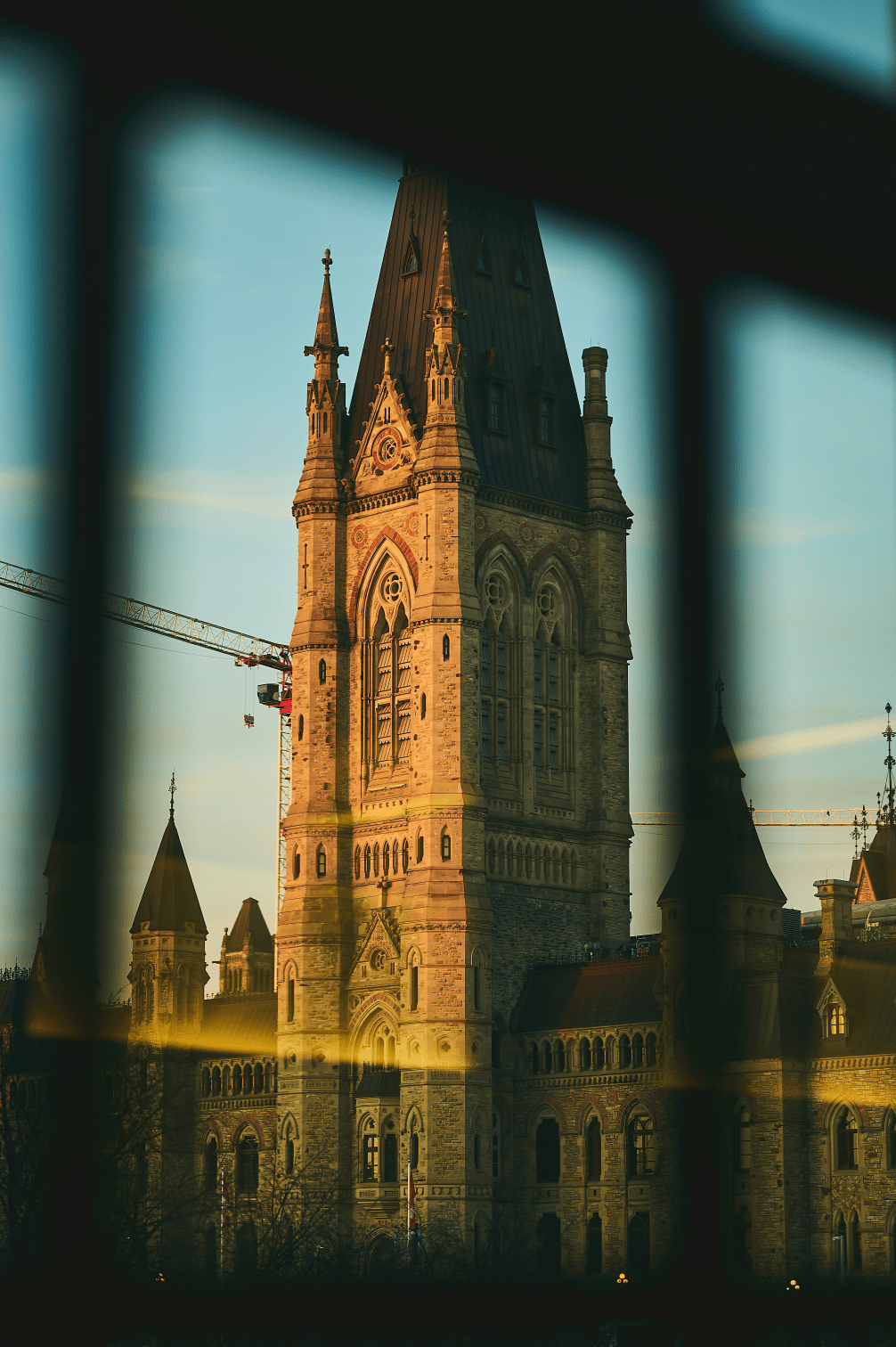

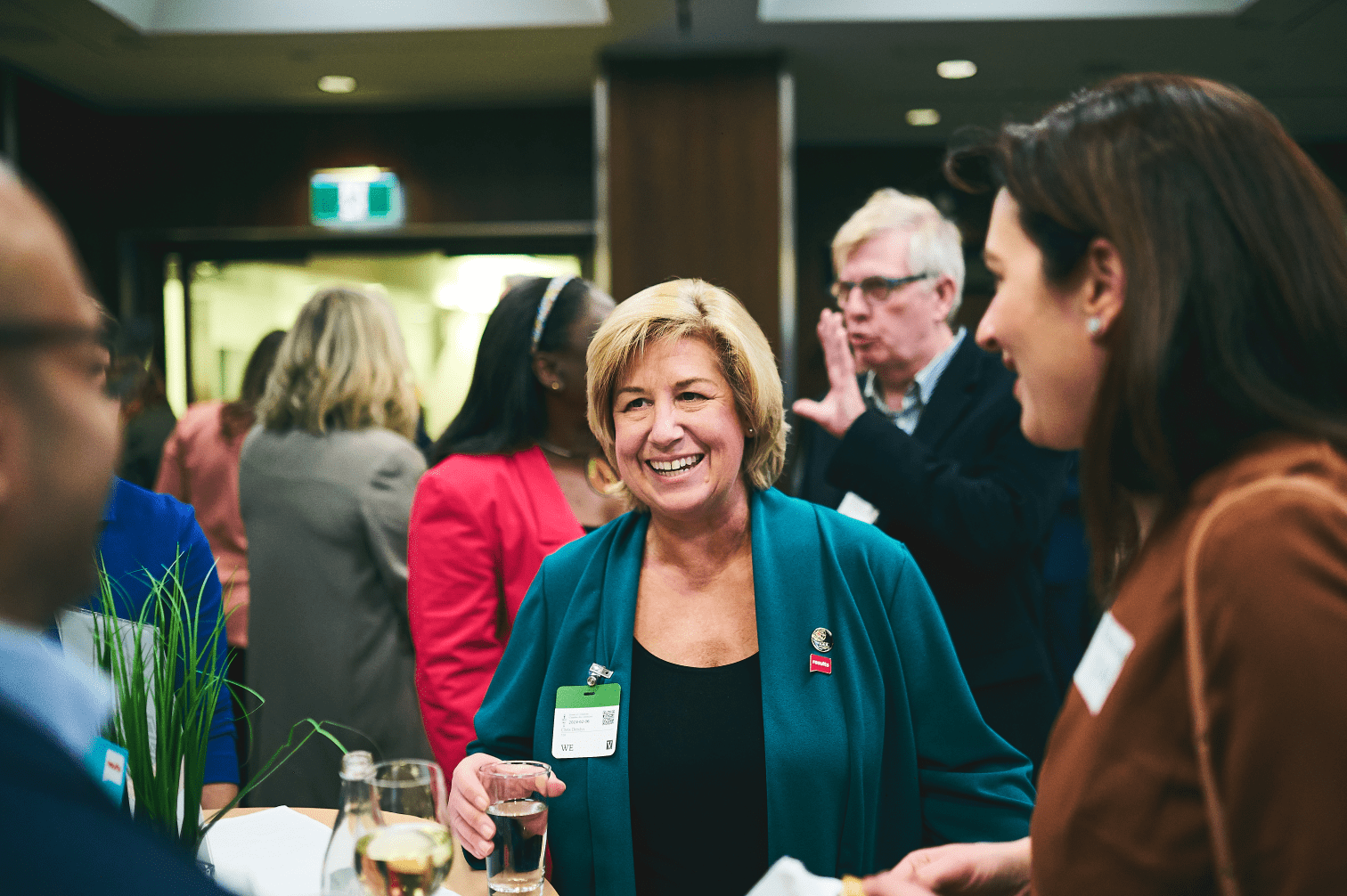

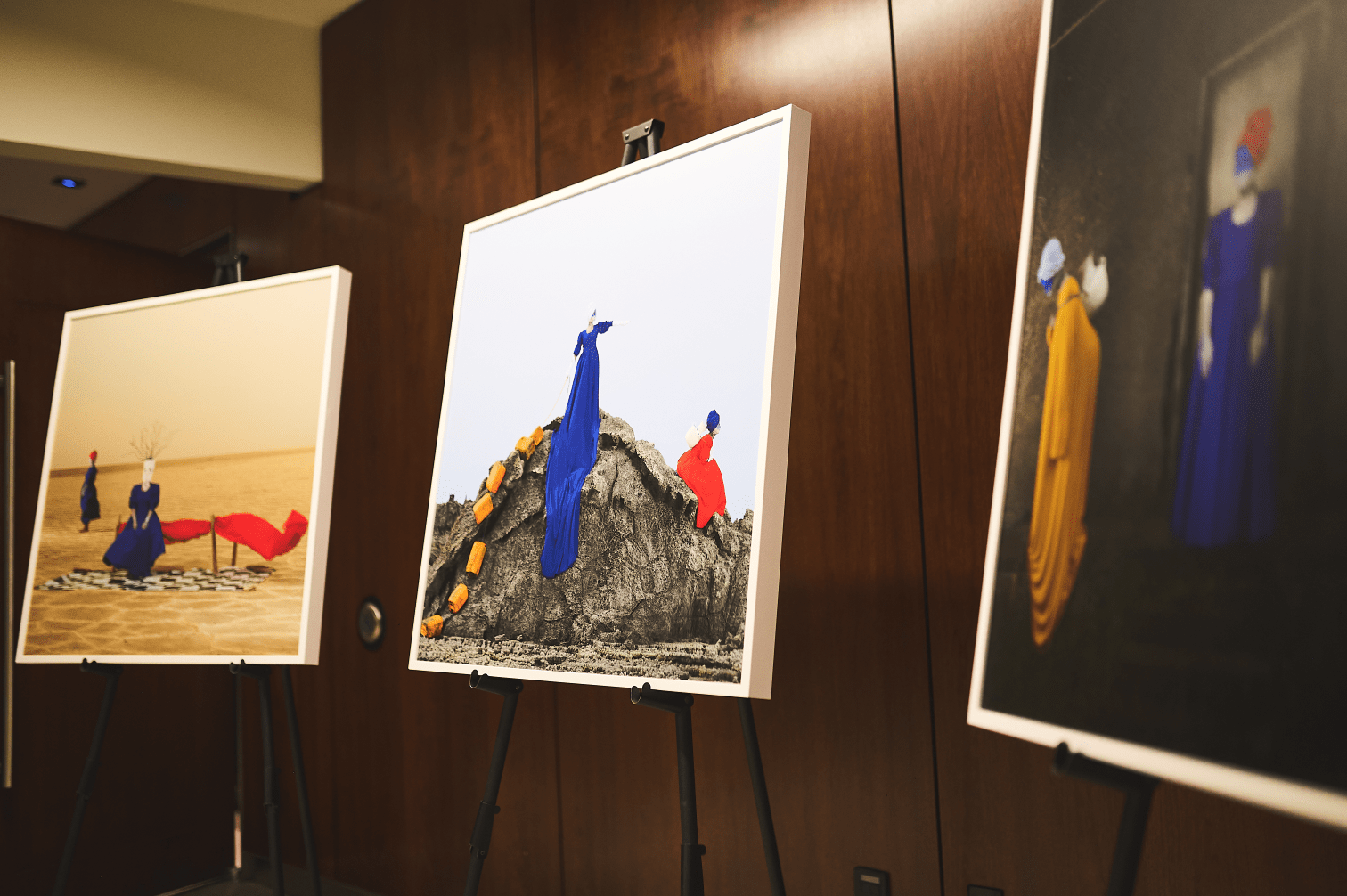

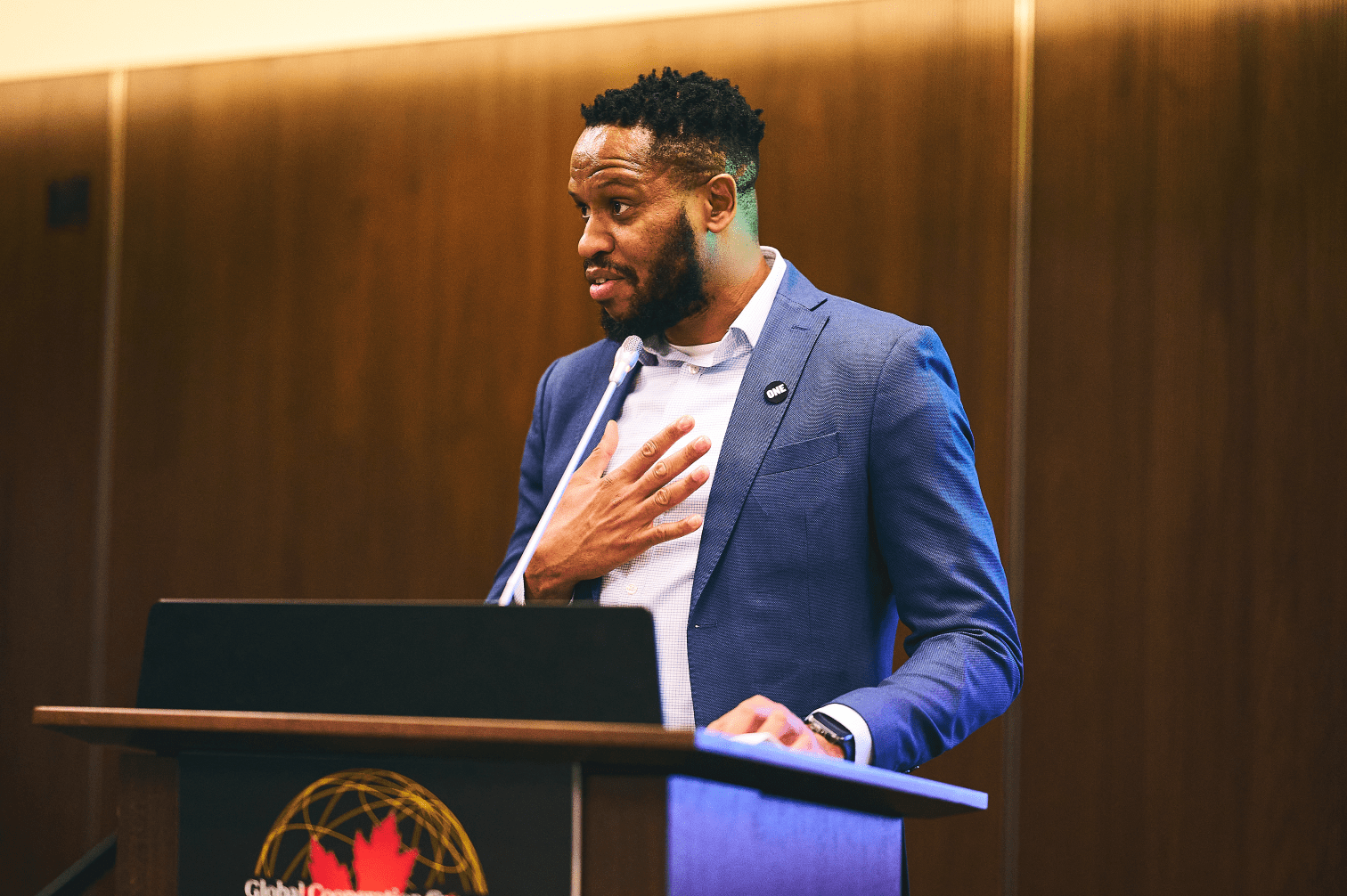

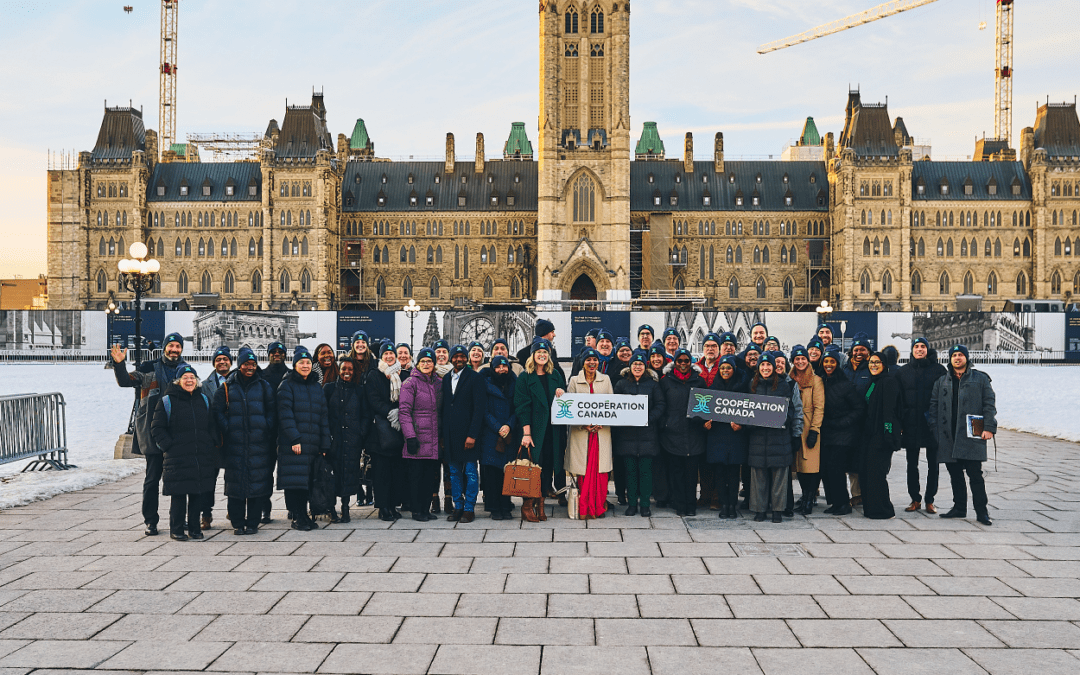

Le 6 février, Coopération Canada et ses membres se sont rendus sur la Colline du Parlement et ont insisté pour que le Canada renforce son leadership mondial avant le budget 2024. Ils ont rencontré plus de 50 député-e-s, sénateur-trice-s et membres du personnel politique du Bloc Québécois, du Parti conservateur, du Parti vert, du Nouveau Parti démocratique et du Parti libéral. Cette journée de dialogue avec les décideur-euse-s canadien-ne-s s’est achevée par une réception parlementaire au cours de laquelle, accompagnés des organisations partenaires et soutenus par des politicien-ne-s, des chef-fe-s de file du secteur et des sympathisant-e-s, nous avons célébré l’impact positif de la coopération internationale canadienne dans le monde.

Cliquer pour voir la galerie

Nous avons également récompensé l’innovation et l’excellence en matière de coopération internationale lors de la remise des Prix Coopération Canada. Le 7 février, nous avons félicité Catherine Liao, directrice de ReSurge Africa, et Odette McCarthy, directrice générale d’Equitas, lauréates des prix Karen Takacs, pour leur plaidoyer féministe et leur leadership collaboratif en matière de coopération internationale. Musu Taylor-Lewis, directeur exécutif de Food for the Hungry, et Tiyahna Padmore, gestionnaire de projet à World Vision Canada, ont remporté le prix Innovation & Impact (individuel) en partenariat avec l’EUMC, pour leur leadership en matière de lutte contre le racisme et de décolonisation dans le cadre de la coopération internationale. La Fondation Girls of Tomorrow a remporté le prix Innovation et Impact (organisation) en partenariat avec l’EUMC, pour son travail de lutte contre la stigmatisation menstruelle en Ouganda.

Enfin, le 8 février, notre directrice générale Kate Higgins et notre responsable des politiques Carelle Mang-Benza ont comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international pour discuter de l’engagement du Canada en Afrique.

Alors que nous terminons la SDI 2024, Coopération Canada remercie tous ses membres et tous-tes celles et ceux qui nous aident à construire un monde plus juste, plus sûr et plus durable.